* 2020년 09월 19-20일 (토-일)

* 19일 : 적조암~지장사터~환희대~선열암터~독녀암~신열암터~고열암터~의론대~고열암터~미타봉 소림선방~

구롱길~집터~석문~옹암

* 20일 : 옹암~석문~옹암 안부~샘~옹암안부~집터~구롱길~방장문~청이당터~석상용장군묘~어름터~두류암터

* 맑고 서늘한 날 짝꿍이랑 출발하여 지장사터 들머리에서 도솔산인팀을 만나 점필재길로...

* .^^

적조암에서 출발하여 박쥐굴 갈림길, 사라진 산죽비트를 바라본다.

자주꿩의다리

돌배나무에서 다리쉼을 하고

기도처 공터에서 노장대골을 건너 지장사터로 간다.

지장사터

족보(지번) 있는 확실한 지장사터에 도솔산인님과 산영님의 노고로 이름표가 있다.

지장사 석축과 샘터

암자 뒤편으로는 암괴가 형성되어 있고 주춧돌의 개수와 크기를 통해 암자의 규모를 짐작할 수 있으며, 청자 파편을 비롯해 생초 도기편, 와편들이 여기저기 흩어져 있다. 암자 아래에 샘터가 있는데 샘터 주변으로 아직도 축대가 남아있다. 옥계(玉溪) 노진(盧禛)[1518~1578]은 조선 중기 명종과 선조 연간에 주로 활약한 문신으로, 30여 년 동안 청현(淸顯)의 관직을 두루 역임하였다. 노진은 1518년(중종 13) 함양군 북덕곡 개평촌에서 태어났으나 처가가 있는 남원에 와서 살았다. 만년(晩年)에는 자손들을 위해 뱀사골 정룡암(頂龍庵) 북쪽에 서재를 지었다고 한다.

옥계 노진의 야숙지장암(夜宿地藏庵)

山中無俗物 : 산중이라 세속의 잡된 일 없어

煮茗聊自飮 : 차 끓여 심심찮게 따라 마시며

坐愛佛燈明 : 앉아서 환한 불등 고이 보다가

深宵始成寢 : 깊은 밤 가까스로 잠이 들었지

還有石泉響 : 헌데 또 바위틈의 샘물 소리가

冷然驚曉枕 : 돌연 새벽 단꿈을 놀래 깨우네 -도솔산 연소재에서-

* 지장사터와 주변을 살피고 기도처로 나가는데, 산님들 소리가 들린다.

박지에서 볼 수 있으려나 했는데, 모두 아는 산님들이다.

인사를 나누고 기도처 공터에서 기다린다.

기도처 아래 물가에 있는 맷돌

케른을 보며 구롱길 케른과 닮아 피식 웃는다.^^

지장사터에 다녀온 도솔산인팀과 합류하여 설명을 듣고 환희대로 향한다.

가을바람이 부는 환희대에서 솔봉(문필봉)능선 너머로 보이는 서북능선과 구름이 환상적이다.

삼봉산과 법화산은 한층 가깝게 보인다.

든든한 일행들이 생겨 생각없이 걷다가, 사거리에 배낭을 두고 선열암터로 향한다. ㅎ

선열암 시를 들려주는 도솔산인님과 동행하여

해설이 있는 고품격 점필재길 탐방이 되었다. 감사합니다.^^

1472년 8월 14일 점필재 김종직 선생은 환희대와 선열암, 독녀암, 신열암, 의논대를 거쳐 고열암에서 하룻밤을 묵는다. 이곳에서 '선열암(先涅庵)', '의논대(議論臺)', '숙고열암(宿古涅庵)', '증고열승(贈古涅僧)'등 4首의 시를 남긴다.

제1수 : 先涅庵[선열암]

門掩藤蘿雲半扃 : 문은 등라에 가리고 구름은 반쯤 빗장을 질렀는데

雲根矗矗水冷冷 : 우뚝 솟은 바위의 촉촉수 소리 맑고도 깨끗하구나

高僧結夏還飛錫 : 하안거를 마친 고승은 석장을 날리며 돌아갔는데

只有林間猿鶴驚 : 다만 깊은 산속에서 은거하는 선비가 놀라는구나

雲根矗矗水冷冷 : 우뚝 솟은 바위의 촉촉수 소리 맑고도 깨끗하구나

운근(雲根)은 공기가 차가운 바위에 부딪쳐 구름이 생기고 물방울이 맺히는 커다란 바위를 뜻하고

촉촉수(矗矗水)는 높은 곳에서 톡톡(촉촉 : 의성어) 떨어지는 물방울 소리인데 절묘한 시어입니다. -도솔산 연소재에서-

운근촉촉수영영

촉촉수

독녀암은 능선길로 올라간다.

그냥 갈 수 없어 줄을 잡고, 둘이 독녀암으로 올라간다.

왕산, 필봉산

삼봉산, 법화산

독녀암 정상부

멀리 반야봉까지 시원한 가을바람을 맞으며 눈에 담고 간다.

독녀암(노장대)

신열암터

고열암터

고열암터에 배낭을 두고 의론대로 내려가며, 책바위에서 바라본 독녀암

의론대에서 바라본 소림선방을 품은 미타봉

제2수 : 議論臺[의논대]

兩箇胡僧衲半肩 : 참선승 두 사람이 장삼을 어깨에 반쯤 걸치고

巖間指點小林禪 : 바위 사이 한 곳을 소림 선방이라고 가리키네

斜陽獨立三盤石 : 석양에 삼반석(의논대) 위에서 홀로 서있으니

滿袖天風我欲仙 : 소매 가득 천풍이 불어와 나도 신선이 되려하네 -도솔산 연소재에서-

멀리에 서북능선 위 구름이 심상치 않았지만, 흐리다 다시 좋아졌다.

제3수 : 宿古涅庵[고열암에서 자다.]

病骨欲支撑 : 지친 몸 지탱하려고

暫借蒲團宿 : 잠시 포단 빌려 잠을 자는데

松濤沸明月 : 소나무 물결 달빛 아래 들끓으니

誤擬遊句曲 : 구곡 선경에 노니는 듯 착각하였네

浮雲復何意 : 뜬 구름은 또한 무슨 뜻인가?

夜半閉巖谷 : 한밤중 산 골짜기 닫혀있구나

唯將正直心 : 오직 올곧은 마음을 가진다면

倘得山靈錄 : 혹시 산신령의 비록을 얻으려나

제4수:贈古涅僧[고열암 중에게 주다.]

求名逐利兩紛紛 : 명예를 구하고 이익을 좇는 일 둘 다 어지러우니

緇俗而今未易分 : 지금은 승려와 속인을 분간하는 것이 쉽지 않구나

須陟頭流最高頂 : 모름지기 두류산의 최고봉 천왕봉에 올라보게나

世間塵土不饒君 : 세간의 흙먼지는 그대를 배부르게 하지 못한다네 -도솔산 연소재에서-

제5수: 中秋天王峯不見月(중추절 천왕봉에서 보름달을 보지 못함)~ 제11수:下山吟[산에서 내려와 읊다]

시간을 내서 차분히 음미하며 살펴보고 싶다.

고열암으로 되돌아가 벽송사능선까지 상허리길로 간다.

중간중간 나타나는 돌포장길과

숯가마터로 연결되는 길을 따라 소림선방으로 향한다.

점필재길에 있는 멋진 나무가 안내하는 전망대

전망대에서 바라본 소림선방을 품은 미타봉

자연석에 어우러진 케른

케른 아래로 작은 골을 따라 내려가면 물이 있다.

되돌아와 흔적이 뚜렷이 남아있는 숯가마터를 지나 벽송사능선으로 간다.

지리바꽃

벽송사능선 구롱길 시작 일강 바위

미타봉 정상을 오른쪽으로 돌아 내려가 소림선방 내부를 통과하여

소림선방 옆으로 돌면 전망 좋은 좌선대

소림선방 좌선대에서

반야봉에서 서북능선까지 전망 시원하다.

발 아래 송대와 문필봉(솔봉)

의론대, 독녀암, 고열암터 바위가 보인다.

좌선대 직벽에 단풍이 곱게 물들기 바라며

일강바위로 되돌아가 구롱길을 시작한다.

산죽길을 지나 사립재 골로 내려서는 이정표 나무들

커다란 숯가마터를 지나 골을 건너 간다.

사립재골 석축이 남아있는 집터

습지

샘이 있는 마을터에서 쉬어간다.

고래바위 아래로 이끼 바위들이 많다.

세모롱이(모랭이)로 올라간다.

세모랭이 이정표 바위

미타봉이 보이는 전망대

쓰러진 나무들을 정리한 곳이다.

옹암으로 오를 수 있는 집터

배초향

집터에서 구롱길은 담날 잇기로 하고, 집터 왼쪽 작은 골을 따라 옹암으로 향한다.

물소리 나는 왼쪽 골로 내려가 물을 준비하고, 주변 살펴보니 커다란 바위가 있다.

되돌아와 잔잔한 산죽을 따라 오르면 숯가마터 있다.

옹암에서 파도 치는 바람소리 들으며

여명에 눈이 부시다.

줄을 잡고 독바위로 올라간다.

웅석봉 앞으로 출렁인다.

태양 무늬도 빛을 발한다.

새봉

독바위(옹암)

써레봉에서 청이당까지

상류암터를 내려다보며

전날 집터에서 숯가마터를 지나 석문을 통과하여

옹암을 들르지 않고 상류암터나 사립재로 이어지는 옛길로 간다.

옛길이 능선과 만나는 지점 이정목

옹암에서 새봉으로 가는 능선으로 올라서서 바라본 오른쪽 이정표 바위

능선에 올라서 직진 내려서면 상류암터로 가는 길이 희미하게 열린다.

고도를 거의 평행하게 유지하여 오른쪽으로 내려가 이정표 바위를 지나 내려서면

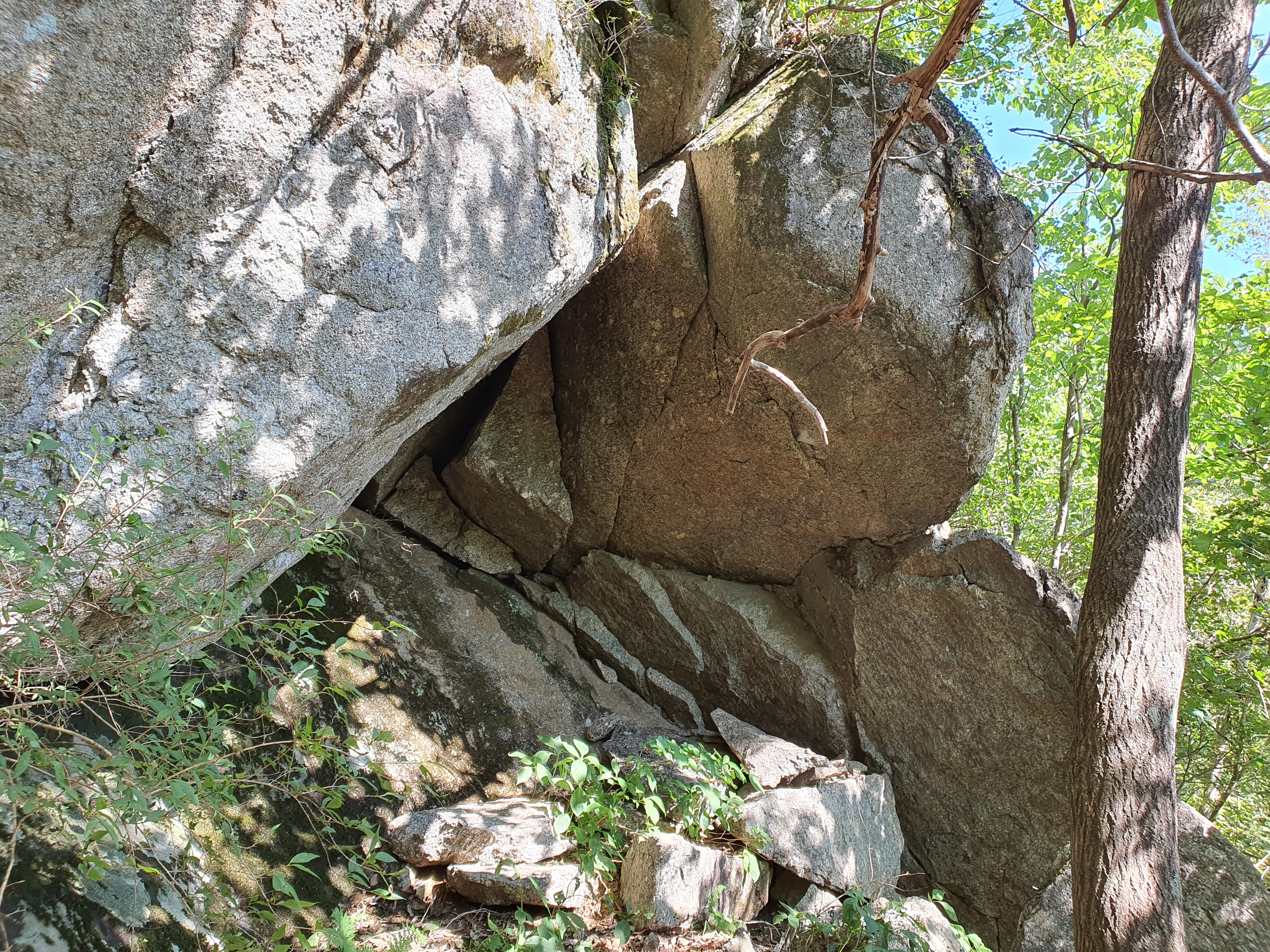

숯가마터 아래 석굴1이 있고

석굴 앞에 석간수가 흐른다.

상류암터 가는 길은 다음에 답사하기로 하고 되돌아간다.

숯가마터를 지나 바위지대 아래 이정표 바위를 지나 석굴2를 보고

빨치산이 숨어 지냈을 것 같은 석굴3

천장에 채광창이 있고, 내부가 넓고 깊다.

능선 이정표 바위에서, 이정목으로 내려서서, 좌우 옛길 바라보다가

(왼쪽 석문, 오른쪽 사립재로 가는 길이 옹암이나 새봉을 오르지 않고 가는 옛길로 추정)

직진으로 편안하게 내려가 전날 올라왔던 집터로 간다.

집터 오른쪽에서 아래로 구롱길을 이어가 덩굴을 통과하여

능선으로 올라 이정목 돌아본다.

독바위능선 등로가 있는 이정목

점필재 선생도 쉬어갔을 거라는 멋진 나무 쉼터에서 쉬어간다.

구롱길이 통과하는 방장문에 도착하여 각자를 살핀다.

세개의 케른이 있는곳 왼쪽 위로 점심을 먹었던 샘터가 있고,

아홉모랭이를 바라보며 쭉 진행하여 이정목을 따라 올라간다.

눈이 펄펄 내리던 날, 눈보라를 피해 들어가 늦은 점심을 먹은 바위 밑을 보며 피식 웃는다.^^

습지를 건너 숯가마터 위에서

아홉모랭이(구롱) 길에 올라, 등로 따라 쑥밭재로 향한다.

1924년 강계형의 천례탕(하늘에 제사를 지내는 곳)

청이당터 석축

1472년 김종직 선생과 1871년 배찬 선생 쉬어가던 계석에 앉아 점심을 먹고 건너와 하산

흰며느리 밥풀

작은 골을 건너며 잠시 쉬고, 승탑을 살피고

석상 용장군 묘소 왼쪽 사면으로 진행하면

두류암(頭流巖)으로 추정하는 바위가 있다.

우측면

좌측면이고 뒷쪽에서 바위로 오를수 있다.

'지리산길 > 2020' 카테고리의 다른 글

| 상무주암~영원봉~벌바위~영원재 : 2020. 09. 27 (0) | 2020.10.01 |

|---|---|

| 오공능선~바른재~평전막골~작은새골 : 2020. 09. 26 (0) | 2020.09.29 |

| 칠선계곡~대륙폭포골~영랑대~초암능선 : 2020. 09. 13 (0) | 2020.09.17 |

| 봉산골~심마니샘~하점우골 : 2020. 09. 05 (0) | 2020.09.08 |

| 한신지계곡(우골)~연하선경~촛대봉~한신계곡 : 2020. 08. 30 (0) | 2020.09.04 |